Mi buen amigo Gerardo, me envió amablemente por mail una lista de librerías de viejos cercanas a su casa. Dispuse la mañana del sábado para recorrerlas. Filcar mediante, ordené las librerías por orden de ubicación en el plano y me di a la calle.

Mi buen amigo Gerardo, me envió amablemente por mail una lista de librerías de viejos cercanas a su casa. Dispuse la mañana del sábado para recorrerlas. Filcar mediante, ordené las librerías por orden de ubicación en el plano y me di a la calle. Apenas empecé a caminar sospeché, por el frío, que no había sido la mejor idea. Esta suposición pareció confirmarese cuando hallé las primeras tres librerías cerradas. Con diversos argumentos: una porque no abre los sábados, otra porque abre los sábados por la tarde y no por la mañana, la tercera por vacaciones de invierno.

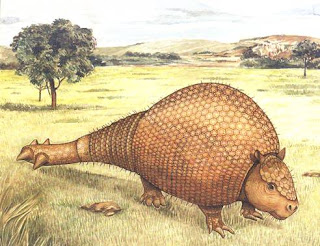

A punto de darme por vencido, encontré en Ayacucho al 600 una librería de modesta vidriera llamada Glyptodon (y no gliptodonte). No está errada la denominación, alude derechamente al nombre latino de esa especie de mulita enorme (del tamaño de un Volswagen escarabajo, afirma Wikipedia) que habitó la prehistoría americana. Glyptodon quiere decir piedra.

Prometiendo poco desde fuera, la librería consiste en un ambiente espacioso, completamente forrado de libros, con un entrepiso de madera que prolonga las bibliotecas, y abundantes mesas llenas de libros apilados sin concierto aparente. Ante semejante abigarramiento solo atiné a preguntarle al librero, un sesentón de anticuada elegancia y hablar pausado. cuál era el criterio con el que estaban dispuestos los libros, Me lo explicó con una prolijidad que desmentía el desorden.

Me dispuse, pues, a revisar los lomos de los libros de filosofía, cuando cayó una señora, amiga del librero, de buen conversar, que venía en procura de un libro de Honorato Balzac (ella le decía así). Al rato me hizo un chiste del que no registré el inicio. Le dijo al librero que tuviera cuidado con personas como yo que leían los libros enteros, de parados. Luego, como para disculparse, dijo que le había traído algunos problemas hacer bromas con desconocidos y pasó a contar una anécdota. En la panadería que frecuenta, una mañana el cliente anterior a ella tocaba con el dedo todas las tortas de las que quería saber el precio, Cuando le llegó su turno le dijo a la empleada: al señor tiene que cobrarle más porque se lleva una torta pero tocó cinco. El señor se volvió una furia y vociferó contra la impertinencia de la señora, quien le estaba haciendo una broma, pero además tenía razón. Para ese entonces, yo ya me había dado vuelta.

El librero, Alejandro, contó, a su vez, una historía. En la época del "uno a uno" los libreros de colección solían marcar el precio de los libros con un código, una letra o un número romano, en vez de con el precio, para cuando tuviesen que subirlo abruptamente. Cuando el "uno a uno" ya se había ido al garete, una mujer joven entró en Glytodon buscando un libro francés, que Alejandro tenía pero sin remarcar. Era un ejemplar valiosísimo pero había quedado con un precio irrisorio en pesos, algo así como 30. La señora lo quizo llevar inmediatamente pero como él no tuvo tiempo de argumentar nada sobre lo pasado que estaba el precio, le espetó: "el libro no se vende, lo puede leer entero en esa mesa, si quiere, pero de la librería no sale". La señora se puso loca, exigió que se lo vendiera, que estaba exhibido y con el precio puesto, dijo. Y más, se fue a buscar a su marido que estaba afuera para que se las viese con el librero inescrupuloso. Afortunadamente, sostiene Alejandro, el marido de la mujer era esmirriado. Pero después de una discursión interminable, el librero le entregó el libro, no sin antes decirle: "Te lo dejo por 30, pero no te hago ningún favor, esta mina te va a exigir que le consigas las cosas más caprichosas". "Bueno", dije por fin, superando mi literaria timidez con los dependientes de los negocios, "usted ha elegido una profesión riesgosa. Librero".

Me llevé "Criterio" de Jaime Balmes, en una segunda edición hermosa (la primera es de 1887), de tapas labradas, de la Librería Garnier Hermanos, de París. La señora elogió tanto el libro que me llevaba, que yo creo que me hizo una última broma. El Glytodon me lo cobró saladito. No me arrepiento, su lectura nocturna me sosiega más que nada. ¿No sé si han probado el poder anisolítico de la prosa tersa y precisa de El Criterio, un clásico que habla del sentido común.

Mi amor por los libros no es incompatible con las tecnologías. Chris Anderson le dedica en Long Tail varias páginas a Richard Weatherford, el visionario que se dio cuenta de lo útil que resultarían las bases de datos, para los buscadores de perlas en el vasto océano de los libros usados. Efectivamente, en 1997, lo contrataron para crear Alibris, la Amazon de los usados. Es verdad que nada reemplaza la conversación con un librero y su culta clienta en una mañana invernal, ni el palpar los lomos de los libros viejos. Pero, ¿cuánto más rápido y sin obstáculos podría yo haber llegado a la librería interesante si esta tuviera sus catálogos en Internet?

¿Y dejarnos a nosotros sin el placer de leer este post? no por favor! los lectores del blog exigimos que siga recorriendo librerías en las mañanas invernales.

ResponderBorrarGracias!!!

Wouuu q relato, todo lo fascinante que puede resultar un momento simple y cotidiano puesto en sus manos para contarlo...maestro!!!

ResponderBorrarLas personas y los libros son interesantes. Creo que uno aprende más de las personas.

ResponderBorrarMe gustan las librerías de viejo desordenadas porque así el genio de la lectura te lleva a encontrar lo que no buscabas. Como en la vida...

Muy lindo texto, como siempre.

Aprendemos de las personas y de los libros. Aunque me parece que más de las personas.

ResponderBorrarLas librerías de viejo cuando están desordenadas son fantásticas. El genio de la lectura te lleva a encontrar lo que no buscabas. Como en la vida...

Patricia